潼泉湖位于京山市张湾村潼泉冲,其名“潼泉”得来是由于原来在此地山冲之间有一个水波荡漾的大池,滚滚泉水从其中奔涌而出,水声潼潼而得名。潼泉湖山灵水秀、风景优美、历史悠久、文化深厚,拥有众多底蕴深厚的传说故事。

西汉末年,绿林起义爆发,云梦古泽一马平川,战乱频频。孝感地区大孝子董永和天上七仙女的后人董仲,为躲避战乱一路西行,在崇山峻岭之中来到了潼泉冲,发现这里群山环绕如同世外仙境,于是在此隐居下来。董仲知其母是仙女,明白只有学道成仙才能见到自己母亲,于是拜访名师学艺,并在潼泉冲中潜心修道。董仲刚到潼泉冲时,潼水之地多蛇、蜈蚣等虫患。天上七仙女心疼其子,于是画了一道符贴在潼泉冲的一块石头上,蛇患从此消除。【该处传说来源于光绪八年版《京山县志》及《汝宁府志》等古书籍】。后来人们就把这块石头称作“灵符石”。在“灵符石”的西边几十米处,有一块“巨蟒石”形态酷似巨蟒头,传说这就是当年被七仙女镇住的其中一条桀骜不驯的巨蟒。

唐天佑中,曹洞正宗传人独孤标为弘扬佛法,云游四方,当他来到潼泉山(也叫潼泉冲),发现这里山清水秀,于是在潼泉冲搭建草堂安住下来,潜心修炼。后来他在草堂中趺坐而逝。他经常和人讲:这里是一个难得的风水宝地,可以建一座寺庙。他还留一首诗词:“独孤标时独孤标,东西南北任结交。生也任他随缘过,死后从他劫火烧。”一百多年后的宋朝,大洪山主来建了一座大寺庙。其后潼泉寺经历代僧人共同努力,不断发展壮大,明清时期香火最为鼎盛。直到1938年真的被野火所烧毁。

按《安陆府志》:“京山潼泉村有潼泉山,唐天佑中,有僧曰独孤标,卓庵潼泉山。尝与人曰:侯门荻生当建寺,既趺坐而逝。留偈曰:独孤标时独孤标,东西南北任结交。生也任他随缘过,死后从他劫火烧。百年果有大洪山主来建巨刹,后为野火所焚,其言皆验。”

在潼泉寺遗址东北方向的杨家湾山坡上就有独孤标的坟冢和墓碑,石碑上刻着“曹洞正宗唐代开山独孤标祖之窣堵波”。

潼泉冲中有一条古道,南达罗桥、北到孙桥、西至钟祥,其中在“灵符石”南边悬崖处的一段非常险要,经常会有人在此跌落悬崖而受伤害,万历十一年,主持方丈在古道旁的灵符石上刻上“南无阿弥陀佛”,希望能保佑过往的商人和香客平安。

相传,嘉靖皇帝在登基前经常随家人到潼泉寺烧香拜佛,后来他登基后,潼泉寺也随之大受关注,日益兴旺,嘉靖皇帝曾经走过的那道山梁也被称作“来龙埂”。潼泉冲灵山秀水的名气也越来越大,

当时很多达官贵族也选择将自己的墓冢安置在潼泉山中,现在山上仍然保留有,天启年间的“明奉政大夫宾州剌史三桥黎府君墓”和嘉靖年间的“南京奉政大夫户部侍郎黎浩池墓”。

嘉靖二十九年,在京做官的张居正,因看不惯朝中的明争暗斗,称病回江陵休假,休假三年中,他游山玩水,亲身接触农民。家境本就贫寒的居正,在乡间体会到了人民的辛劳、饥寒和痛苦。他在《荆州府题名记(《张文忠公全集》卷九)中说:"田赋不均贫民失业,民苦于兼并。"这一切不禁使他侧然心动,责任感让他重返政坛,在返京前张居正踌躇满志,踏着嘉靖皇帝的足迹再访潼泉寺,并在来龙埂的大石头上亲手刻下了“天子万年”和“相台”两处石刻。

潼泉的水

“潼泉”是由“珍珠泉”、“乌龙池”、“狮子泉”、“花椒池”等多处泉眼组成,泉水顺溪流到崖口断崖处飞流直下而得名。上世纪六十年代初,政府大兴水利,在潼泉冲筑坝蓄水(潼泉寺水库),当时选择坝址时意欲将最大的一股泉水乌龙池留在库区内,便在泉眼的下方开挖基础,由于当时缺乏大型的排水设备,大量的泉水只能靠几台人力水车来抽排,这远远无法满足施工的需要,于是就只能用大石头和石碾等封堵泉眼,当时虽然解决了坝基的施工问题,可是乌池的泉水也因压力过大而改道,除了一小股在下游流出外,原泉眼的水就慢慢枯竭了,导致现在潼泉的水量只有原来的二成都不到。

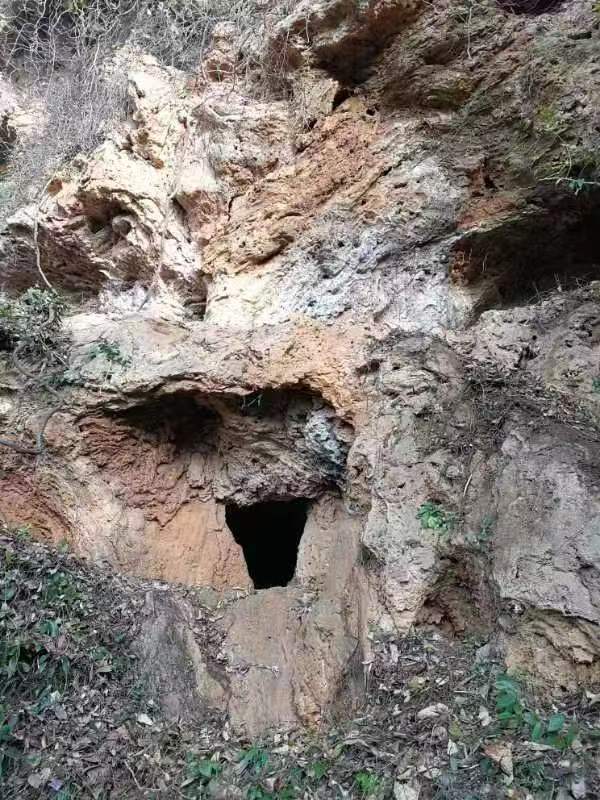

飞瀑崖壁上的洞

飞瀑的崖壁上,有无数个大小不一的洞,最大的能容纳二十几人,稍小一点的可容纳三五人,而最小的形如佛龛。相传,嘉靖皇帝在登基前经常随家人到潼泉寺烧香拜佛,后来他登基后,潼泉寺也随之大受关注,而在他晚年又非常迷恋道教,以求长生不老之术,于是道教也得到了一个很好的发展时期,而潼泉飞瀑的水和水帘后崖壁天然的石窟,就是道家的风水宝地,他们在此静心修行。直到民国三年,也就是1914年,道家对石窟又组织了一次为期两年的扩建和完善,各室间有廊道相连,上下分四层,石室总共可容纳七八十人。现在,瀑布下仍可见三通功德碑。

潼泉湖的形成给潼泉冲新增了一道靓丽的风景线,如今,依托潼泉冲山、湖、溪、林、花、田、果等旅游资源开发的潼泉休闲旅游区,群山环绕,古树苍幽,碧波荡漾,山清水秀,如同一幅仙居山水世外仙境般的美丽画卷。

(邓正春)